先日、モノトビ公開勉強会「OT視点から考える 認知症の 介入のポイント」を開催いたしました。

■モノトビの学びの取り組みと公開勉強会の背景

当訪問看護事業所モノトビでは、スタッフが日常的に学びを深める環境を作ることを目的とし、

週1回(水曜日/16時45分~17時30分)で社内勉強会を実施しています 。

この社内勉強会での学びが毎回様々なテーマで盛り上がるため、その成果を外部の皆様と共有すべく、

2カ月に1回、公開勉強会を実施する取り組みとなりました。

今回の公開勉強会には、包括支援、居宅介護支援、福祉用具、訪問看護など、

地域の様々なサービス事業所の方々にご参加いただき、

多職種連携の視点からも活発な学びの機会となりました 。

講師は、OT歴14年半(病院10年、訪看4年半)の経験を持つ、

当訪問看護事業所モノトビに所属する作業療法士、Yさんが務めました。

1. 訪問看護におけるOTの役割と認知症の基本

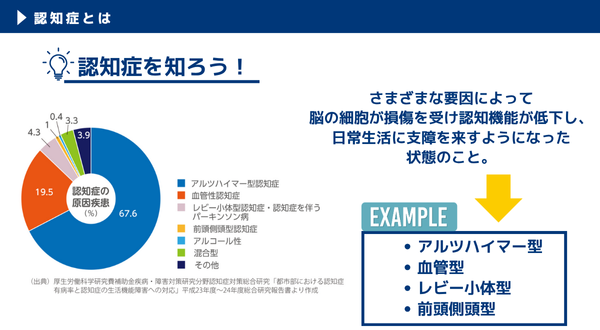

Yさんからは、認知症とは「さまざまな要因によって脳の細胞が損傷を受け認知機能が低下し、日常生活に支障を来すようになった状態のこと」であると説明がありました。

症状は、「中核症状」(記憶障害、遂行機能障害、失行など)と、「周辺症状」(妄想/幻覚、徘徊、拒否など)に分けて理解することが重要です。

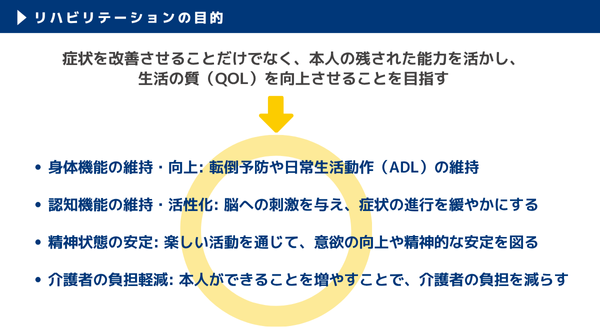

訪問看護でのリハビリテーションの目的は、症状の改善だけでなく、

「本人の残された能力を活かし、生活の質(QOL)を向上させることを目指す」ことです。

作業療法士(OT)は、特に以下の4点に焦点を当てて介入します。

1. 身体機能の維持・向上:転倒予防や日常生活動作(ADL)の維持。

2. 認知機能の維持・活性化:脳への刺激を与え、症状の進行を緩やかにする。

3. 精神状態の安定:楽しい活動を通じて、意欲の向上や精神的な安定を図る。

4. 介護者の負担軽減:本人ができることを増やすことで、介護者の負担を減らす。

2. 介入成功のための3つのOT視点

訪問看護の現場で、認知症の方への介入を成功させるためには、

本人の意欲や自尊心に配慮する姿勢が特に重要であると強調されました。

• 本人のモチベーションを第一にして、強要しない。

• 期待しすぎず、本人のペースで進める。

• 適度な難易度のトレーニングを設定し、無理なく成功できるメニューを設定する。

成功体験の積み重ねが本人のモチベーションアップにつながります。

3. 中核症状と周辺症状への具体的な対応策

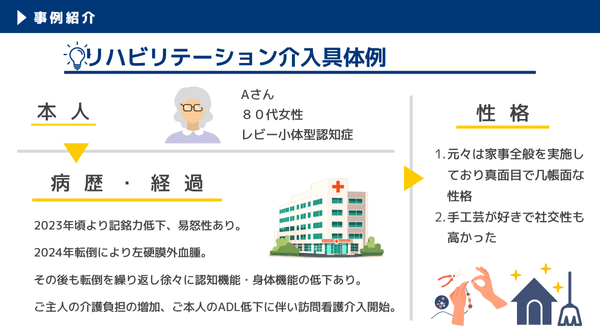

勉強会では、レビー小体型認知症のAさん(80代女性)の事例

(希望:「家の事を出来るだけやりたい」) を通して、具体的な介入方法が共有されました。

認知機能(中核症状)への介入ヒント

残存能力を引き出すため、環境や動作をシンプルにする工夫が有効です。

• 環境整備: 時計やカレンダーを活用。スケジュールは分かりやすく書いて提示。

必要なものだけを生活スペースに置くなど、シンプルな環境に整える。

• 動作の工夫: 1日のスケジュールをルーチン化する。手順を書いて提示したり目印をつける。

精神・行動面(周辺症状)への介入ヒント

対応の基本は、良好な関係性を築き、まずは受け入れる姿勢です。

• 妄想・幻覚・興奮に対し: 否定せずまずは受け入れる。

その話題から意識をそらす。幻覚の不安を取り除くために一緒に確認したりする。

• 興奮に対し: 興奮している状況から時間をあける、物理的に離れるなど、一度距離をとる。

「~しなさい」ではなく「~助けてくれる?」と関わり方を変えてみる。

• 不安・無関心に対し: まず怒らない。

要因を明確にする(例:夜間徘徊の原因が生活音がしないことによる不安)。

安心できるようにそばに寄り添ったり、タッチングを行う。

反応が無くても、根気よく明るく話しかけ続けることが大切です。

4. まとめ:訪問看護で目指す未来

今回の勉強会の最後に、Yさんからは、「認知症の人の『できる』をみつけて、生活しやすさを作ろう!」という力強いメッセージが示されました。

モノトビでは、この学びを活かし、今後も利用者様とそのご家族が安心して生活できるよう、

訪問看護サービスを通じて継続的に支援してまいります。

▼▼モノトビ作業療法士が作成した資料を基にAIで作成したポッドキャスト風▼▼

(17分21秒):モノトビ勉強会作成資料から音声コンテンツとしてまとめています。

ラジオの様に何かしながら聴かれる際は是非下記よりご視聴ください

コメント